Raccontare in modo rigoroso ma accessibile a tutti, la storia e la vita nei campi profughi del territorio di Trieste, da Punta Sottile a Muggia al Villaggio del Pescatore di Duino: è questo il filo conduttore della mostra “Città nascoste. Atlante dei campi profughi di Trieste” (1947-1975), inaugurata al Museo d’arte moderna “Ugo Carà” di Muggia.

Attraverso foto, testimonianze e pannelli esplicativi, i visitatori potranno seguire le vicende che hanno portato migliaia di esuli nei campi dell’area di Trieste, un flusso iniziato con la nota bipartita dell’8 ottobre 1953, con cui i governi di Stati Uniti e Gran Bretagna annunciavano la volontà di consegnare la Zona A all’Italia, ma anche di lasciare la Zona B sotto amministrazione jugoslava.

La situazione che fece aumentare l’afflusso di profughi nel capoluogo giuliano, un processo che culminò nel 1956, quando ci furono quasi trenta centri in funzione simultaneamente, realizzati in alloggi pubblici e scuole, case private e alberghi requisiti, fabbriche in disuso, caserme, campi di baracche ed edifici in muratura. Alcuni campi, come quello di Padriciano che ospitò più di 3.400 persone nelle baracche, divennero delle vere e proprie città, spesso però dimenticate e nascoste, luoghi in cui i triestini non potevano entrare e di cui gli stessi abitanti parlavano a fatica.

Curatore della mostra, che sarà visitabile fino al 16 febbraio, è lo storico muggesano Francesco Fait. “La mostra – spiega – è un Atlante dei campi profughi del territorio di Trieste, che dalla fine degli anni 40 fino alla metà degli anni 70 furono più di 50. Si parla di campi, ma con un'accezione che travalica il senso preciso del concetto di campo, intendendo questi luoghi anche come strutture destinate all'accoglienza degli esuli istriano dalmati, come alberghi requisiti, caserme, scuole, insomma tutte strutture che vennero messe eccezionalmente a disposizione di questo flusso di persone”.

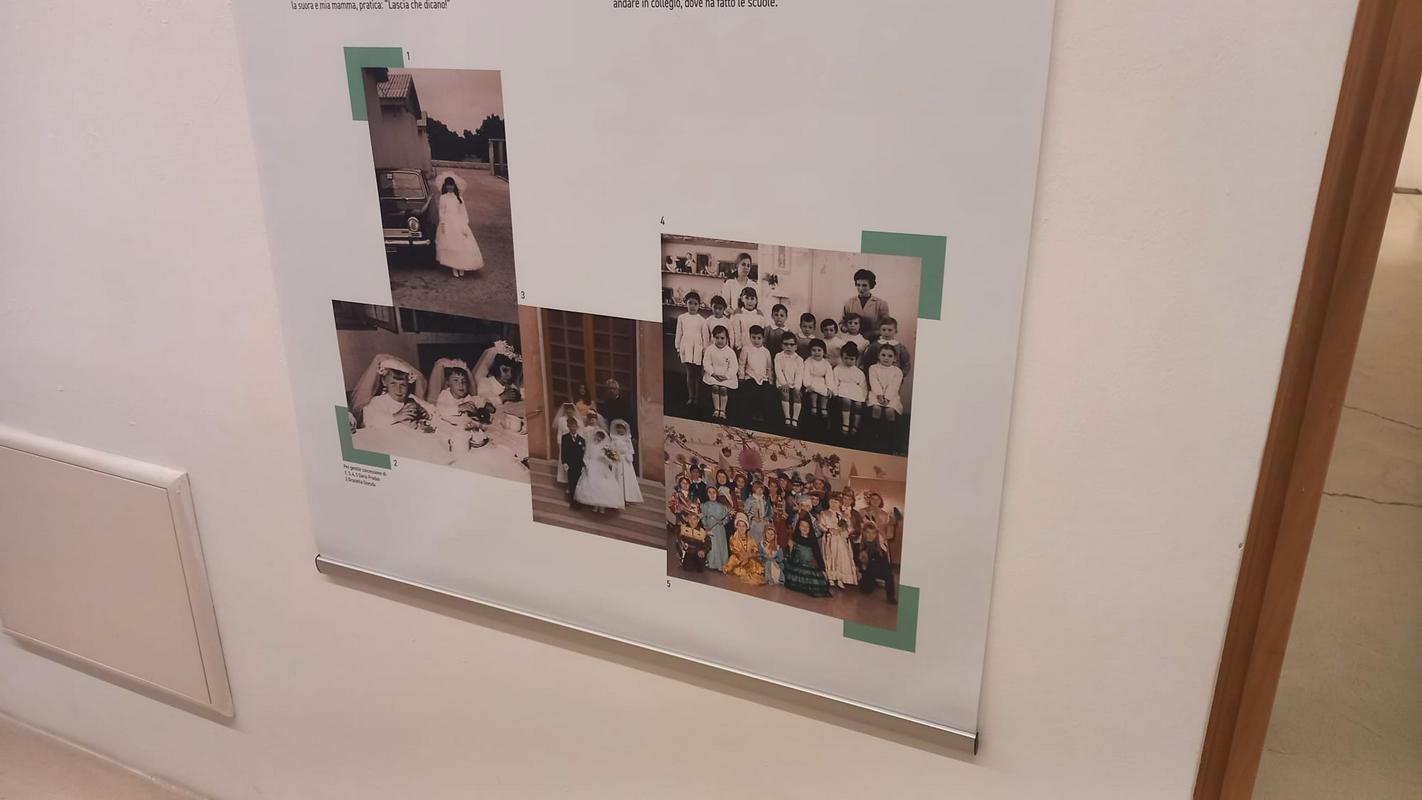

“È una mostra storico documentaria – aggiunge -, di tipo grafico, che racconta da un lato, da un punto di vista molto tecnico il fenomeno, ci sono delle carte, delle mappe, quindi una sorta di cartografia dell'emergenza di quegli anni, mentre la seconda parte della mostra è estremamente umana, cioè, raccoglie le testimonianze delle persone che hanno vissuto quei momenti e quelle situazioni, e anche le foto tirate fuori dai cassetti di casa, le cosiddette foto vernacolari, cioè dialettali. Sono quelle che sono state scattate dai familiari, e che ci raccontano per immagini quel fenomeno così complesso e anche importante da tutti i punti di vista”.

La mostra è stata realizzata dal Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata con il Comitato provinciale di Trieste dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con FederEsuli, Archivio di Stato di Trieste, Comune di Muggia e Assessorato alla Cultura, e, alla fine del 2025, è prevista anche la pubblicazione di un volume, che raccoglierà i contenuti creando un vero e proprio Atlante dei campi profughi nell’area di Trieste.

Alessandro Martegani