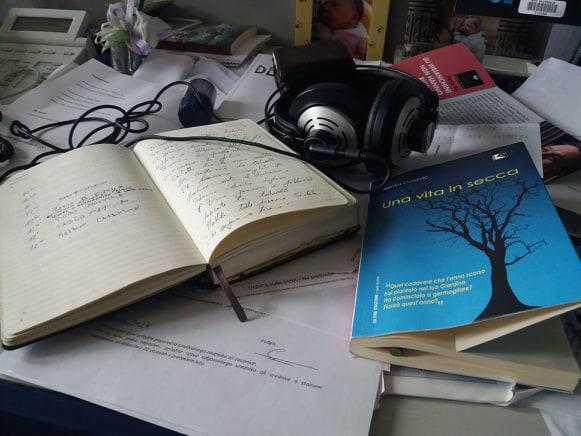

Quello appena uscito in libreria è il romanzo più maturo, sicuramente il migliore, di Aljoša Curavić. “Una vita in secca” racconta di Castello, metafora di Capodistria, un “non luogo” in trasformazione che perde la sua fisionomia e la sua identità, schiacciato dalla metamorfosi etnica e politica. Una cittadina che i nuovi padroni coprono con tonnellate di cemento e su cui regna una cappa ideologica che nemmeno il crollo del comunismo riuscirà a scalfire.

Tutto è al servizio del nuovo progetto, anche il giornale della città, e tutto serve a cambiare una cittadina veneta in un porto jugoslavo, ma soprattutto sloveno. Una nuova identità da costruire e da difendere, tanto che il padre di Davide, il protagonista della storia, giunge alla conclusione che “a un certo punto bisogna andare dove parlano la tua lingua, o cambiare tutto, andarsene in un altro continente e imparare una lingua che non hai sentito prima. Altre soluzioni non ci sono”. Una scelta sofferta, anche se alla fine la conclusione è che “ne era valsa la pena”. Lui, Davide, medico veneziano scomparso in un incidente aereo in Etiopia, sembra essere con gli altri personaggi maschili della storia uno dei tanti alter ego dell’autore. Accanto a lui si muovono gli altri personaggi della vicenda. Quelli rimasti a Castello non riescono a scrollarsi di dosso un contante senso di inadeguatezza ed una certa meschinità di fondo. Tutti, infondo, sono alla ricerca di una purezza perduta e mai posseduta, vera e propria ossessione di tutti i bastardi.

Curavić si confronta ancora una volta con le psicopatologie identitarie di frontiera. Un bel libro, dove sul dorso capeggia una bandiera slovena anche se è stato scritto da un autore italiano, con un cognome croato.

Stefano Lusa